「語れる旅」にしよう

10月21日から24日まで、2年生の生徒諸君とともに修学旅行に行きます。

我が校の修学旅行の行先は毎年、九州・長崎です。テーマは平和教育。被爆者の講話を最重要に位置づけ、事前学習でも原爆の惨禍についてしっかり学びます。

長崎は、創設者・初代校長の森志久馬先生の故郷でもあります。

修学旅行のパンフレットに載せた「言葉」を引用します。

「語れる旅」にしよう

「愚者はおのれの食物を語り、賢者はおのれの旅を語る」

作家・開高健が好んで引用したモンゴルの諺です。グルメであり、紀行文の名手だった開高は「で、あるならば、私は愚かな旅人であろう」と記しています。

昨年、校長になる前に、私は今の3年生と一緒に長崎を訪れました。四半世紀ぶりの長崎の街は、変わったところもあれば、大きく変わらないところもあり、懐かしさと驚きに満ちた旅になりました。

何より貴重な体験となったのは、はじめて被爆者のお話を直接、伺うことができたことでした。肉声で聞いた凄惨な体験談は、誰かに話したり、時折自分で思い返したりする、大切な「語れるもの」になっています。

旅を「語れるもの」にできるかは、準備と心構えにかかっています。

訪れる地の歴史と現在地をあらかじめ学び、自分のアンテナを鋭く、高くできれば、この修学旅行は皆さんにとって素晴らしい経験になるでしょう。

旅は一期一会です。「またとない機会なのだ」という意識をもって、旅の空気や仲間との時間を存分に楽しんでください。

長崎への修学旅行は、我が校のルーツをたどる旅でもあります。

皆さん、体育館の玄関にある敬礼をする少年の像をじっくり見たことがありますか。あの少年像『将軍の孫』は、長崎のシンボル『平和祈念像』を作った北村西望の作品です。

創設者の森志久馬先生は長崎出身で、同郷の同時代人、北村西望と親交がありました。第二代校長の上野国彦先生は『創立30周年記念誌』で、森先生との旅の思い出に触れながら、「毎年、夏の終わりから初秋の時期になると、私は生徒と共に九州へ旅に出かける」と綴っています。

昔から「可愛い子には旅をさせよ」と言われるように、旅は人を成長させます。

この修学旅行が、皆さんにとって一生の思い出となり、いつまでも「語れる旅」となることを期待します。

(生徒諸君へ パンフレットではなぜか最後の一文が落ちていました。「校長の原稿、締まりがないな」と思った人もいたかもしれませんが、気が向いたら一文を書き足しておいてください)

紹介した上野先生の文章を、ここではもう少し長めに引用しておきます。1981年発刊の『創立30周年記念誌』に収められた「創立者 森志久馬先生の思い出」と題した寄稿の最後の一節です。

毎年、夏の終わりから初秋の時期になると、私は生徒と共に九州へ旅行に出かける。阿蘇を過ぎ、三角から島原へ渡り、先生の故郷の近くの山々を抜け、やがて小浜の町が見える峠まで来ると、なお青々とした田圃がつづきその先に涯てもない天草の海が広がっている。九州の秋はおそく、まだ出穂もない水稲の区画は遥かな下にあって緑の絨毯そのままである。「あれは麦畠ですかなぁ。」耳元に先生の声が聞こえて来る。あの日、一瞬病気を忘れたようにして明るく笑声をたてた先生のお顔がありありと蘇って来る。私は陽光の下で瞼を閉じ、眼前の風景を春霞に煙る麦畠に変えて、先生と同じ言葉をその口調に似せて呟いてみる――。(「創設者 森志久馬先生の思い出」上野国彦)

全体で5000字ほどのこの文章で、上野先生は森先生のお人柄や建学の苦労、教育への情熱について、多くエピソードをまじえて生き生きと描いています。詩情と敬慕に満ちた素晴らしい名文です。興味のある生徒は校長室までどうぞ。

今年は戦後80年の節目です。

修学旅行を自分自身にとって「語れる旅」にするとともに、次の世代へ平和の尊さ、戦争の愚かさを語り継ぐバトンをしっかりと受け取る機会としてほしいと願います。

今日のSHODAI

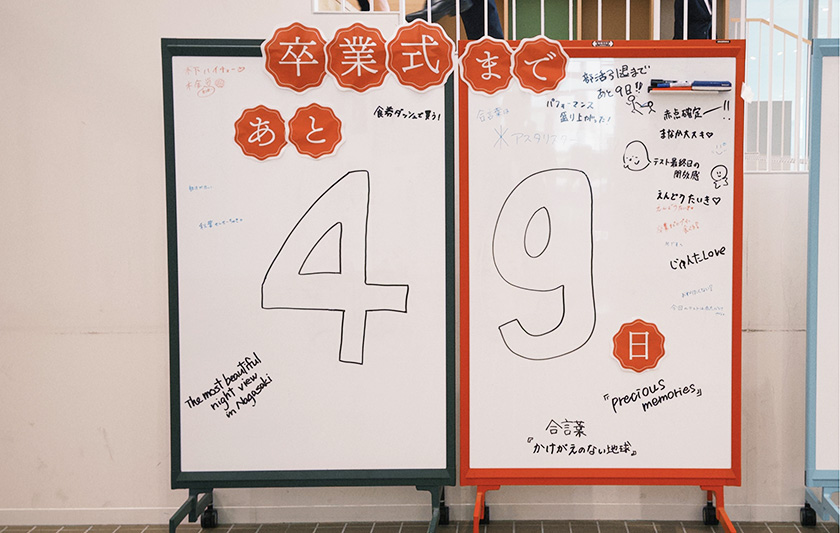

卒業までのカウントダウンが開始!

卒業までのカウントダウンが開始!