「たかがお金、されどお金」と言える大人に

「闇バイトはダメ。それより『つみたてNISA』ですよ」

「おお、よく知ってるねぇ」

「この前、授業でやったから。先生、NISAって何の略かわかりますか」

先日顔を出した「金融リテラシー」の授業での一幕です。

生徒は校長が元日経新聞編集委員とは知らないのだろうか。

ちなみにNは「Nippon」です。ISAはなんでしょうか?

50時間超の金融教育

千葉商大付属の大きな特徴のひとつは金融リテラシー教育です。

3年生の全クラスが「総合探究」で週1コマ、商業科と普通科の一部はさらに「総合実践」でも週2コマを履修します。

1年間の総授業数は前者で18時間、後者は50時間を超えます。

ここまで金融教育に力を入れる高校は国内では稀だろうと思います。

3年生で受験と直接関係のない授業に多くの時間を割くことに負担を感じる生徒もいるでしょう。

しかし、18歳で成人となるタイミングだからこそ金融知識を身につける意義は大きい。

この春に卒業した先輩たちの感想を紹介しましょう。

「この授業が将来一番役に立つと思っています。大人になって社会で生きていく中で本当に必要なことが学べたと思います。グループワークやカルタ、ゲームなどを混ぜて勉強していくのが、とても楽しかったです。高校生のうちに金融について学べて『生きる力』につながりました!」

「高校生のうちに勉強できてよかった。正直、適当でいいと思ったけど、人生で一番大切なことを学ぶことができ、将来のために真面目に受ける必要がある授業だと思う。」

「親もこの科目に興味を持って、テスト前など一緒に勉強しました。」

きょうの校長ブログでは、金融リテラシーの授業をご紹介します。

今年度、授業内容を大幅にリニューアルしました。昨年、校長就任に先立って顧問として高校に通い、金融の授業を担当する先生方と一緒に練り上げたものです。

陳腐な言い方ですけれど、「高校時代に自分自身が受けたかった」と思える充実した内容になっています。

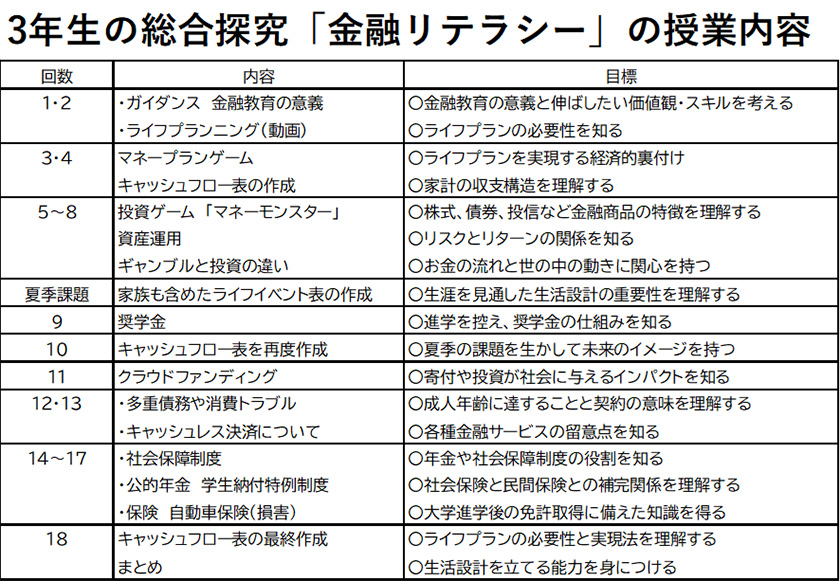

まずは週に1コマ、年間18時間のコースのプログラムの抜粋・要約をご覧ください。

ご覧のように、大人になる前に知っておいた方が良い知識が網羅されています。大人でも苦手なまま避けているテーマもあるでしょう。

大切にしているのは「お金を勘定に入れてライフプランを描く力」を身につけること。

もちろん、高校生には最初はピンとこないでしょう。ゲームの力を借りたりして、「自分ごと」として金融をとらえられるよう工夫しました。

投資は最高の入口

金融教育には「マネーゲームより先に学ぶべきことがある」と疑問視する意見があります。

私は、それは誤解あるいは偏見だと思います。市場経済の中で生きていく私たちにとって、マーケットメカニズムは欠かせない知識のはずです。

「先に学ぶことがある」どころか、投資の基礎を理解しないまま社会に出る方がよほど危うい。一通りの知識がないと、投資詐欺に引っかかったり、暗号資産(仮想通貨)など超ハイリスク商品に備えもなく大切なお金を投じてしまったりすることになりかねない。

私はよく日本人の金融リテラシー不足について「多くの人が『仮免許』で公道を走っている」と表現します。これは控えめな言い方で、無免許に近い人も少なくない。

投資と市場を通じたお金の流れは、イノベーションと経済成長を促すエンジンでもあります。自分の身を守るためにも、社会の担い手としても、世の中で投資という営みが果たしている役割を知ってもらいたいと願っています。

とっつきにくい経済という分野を学ぶうえで、株価や為替の変動という目に見える動きがある投資や資産運用はとても良い入口でもあります。ゲーム感覚で生きた経済に触れられるからです。

授業では、投資とギャンブルの違いが何かもしっかりと時間を割いて考えてもらうことにしています。自分と社会がマネーの流れによって「ウィン・ウィン」の関係をつくれる投資と、参加者のお金を収奪する仕組みであるギャンブルとはまったく違う営みです。

クラウドファンディングについても詳しく習うのは、「投資される側」の視点も身に着けてもらうためです。「若者にとって最良の投資先は『自分』だ」は私の持論です。

不可欠な行動経済学の視点

週3コマでみっちり学ぶクラスでは、この18時間のコースをさらに肉付けして内容を充実させています。密度がおよそ3倍なので、大人でもなかなかここまでは、という踏み込んだプログラムになっています。

この拡大コースの最大の特徴は、行動経済学の視点を学ぶことです。

人間は常に合理的な選択ができるわけではありません。特に、お金がからむと判断が鈍りがちです。そんな人間臭さを含んでいるのが行動経済学の知見です。「正解」を知っていてもそれを選べない心の落とし穴を知っておく。

これは大事な視点ですが、今の金融教育にはそこをカバーする発想が欠けているように思います。金融経済教育推進機構(J-FLEC)が公開している「大人になる前に知っておきたいお金の話」という100ページ近い教材でも、行動経済学にはほとんど触れていません。

行動経済学については前半・後半にそれぞれ3回ずつ、計6時間学びます。

最初の3回では「損失回避性」について学びます。「損失の痛みは利益の喜びより2倍大きく感じる」とされます。損失が怖いので、多くの人は資産運用で適切なリスクを取れない。これが損失回避性です。

授業では、生徒に「勝てば100円もらえるが、負けたら罰金を払う」というゲームに挑んでもらいます。罰金がいくらならこのゲームに参加するか、自分たちで考える。多くの人は「罰金が50円でもやりたくない」と考えます。「損失は2倍痛い」からです。

しかし、期待値をもとに合理的に考えれば「罰金50円」は極めて有利です。ゲームを数十回繰り返せば負ける確率はほぼゼロで大きな利益が見込めます。実際にゲームを繰り返しプレイすれば、有利さを肌で理解できます。

つぎに同じゲームを「罰金120円」という設定でもプレイします。これは期待値がマイナスのゲーム、つまりギャンブルに相当します。さまざまな心理的バイアスで「自分は勝てる」と思いこんでしまうギャンブルの落とし穴を疑似体験できます。

2学期にはクレジットカードや多重債務問題について学んだ後、行動経済学のパートが入る予定です。将来もらえるお金より「目の前の現金」の価値を高く感じてしまうバイアスや、値札の見せ方で消費者の行動を操作する「フレーミング」や「アンカリング」といった概念を学びます。

「たかがお金」の前に「されどお金」

冒頭に書いた「たかがお金、されどお金」は、「金融教育のゴールは」と聞かれたときに私がよく使うフレーズです。

日本では「たかがお金」という金銭忌避の風潮が根強い。でも、本当に「たかがお金」と達観できるのは、「されどお金」と言える最低限の知識を身につけてからだと思うのです。

「されどお金」、つまりお金の大切さ、お金との付き合い方を知ったうえで、「たかがお金」と金銭崇拝にとらわれない生き方を見つける。

そのためには、人生の早い段階でお金の「本免許」をとってほしい。

50時間以上の授業を受けたからといって、我が校の生徒が「免許皆伝」となるわけではありません。自分で稼ぎ、計画的にお金を使う経験、いわば路上教習が足りていないのだから、当たり前です。

それでも、仮免許のうちに大きな事故にあって躓くリスクはかなり小さくできるはずです。将来、社会に出てから、「されどお金」と自信をもって言えるようになってほしい。

お金について考えることは、自分自身の生き方を見つめる機会にもなります。

2025年度、大幅にリニューアルした金融リテラシーの授業を受けた生徒諸君が何を感じるのか、感想が今から楽しみです。

その声を参考に、2026年度には授業をさらに磨き上げます。

うん、やっぱり、「自分が受けたかった授業」ですねぇ。

今日のSHODAI

闇バイトの危険性を知るゲーム教材「レイの失踪」に挑戦!

闇バイトの危険性を知るゲーム教材「レイの失踪」に挑戦!